La Civilisation romaine s'est fondée autour d'une double croissance démographique. L'une sur l'accroissement de sa population en interne, l'autre sur l'assimilation des populations dont les territoires ont été conquis. Une des caractéristiques principales de cette civilisation est sa mortalité très importante due à des raisons très diverses, dont la surpopulation en Italie pour certains auteurs. La civilisation romaine se caractérise donc par un fort renouvellement de la population, par une natalité et une mortalité importante.

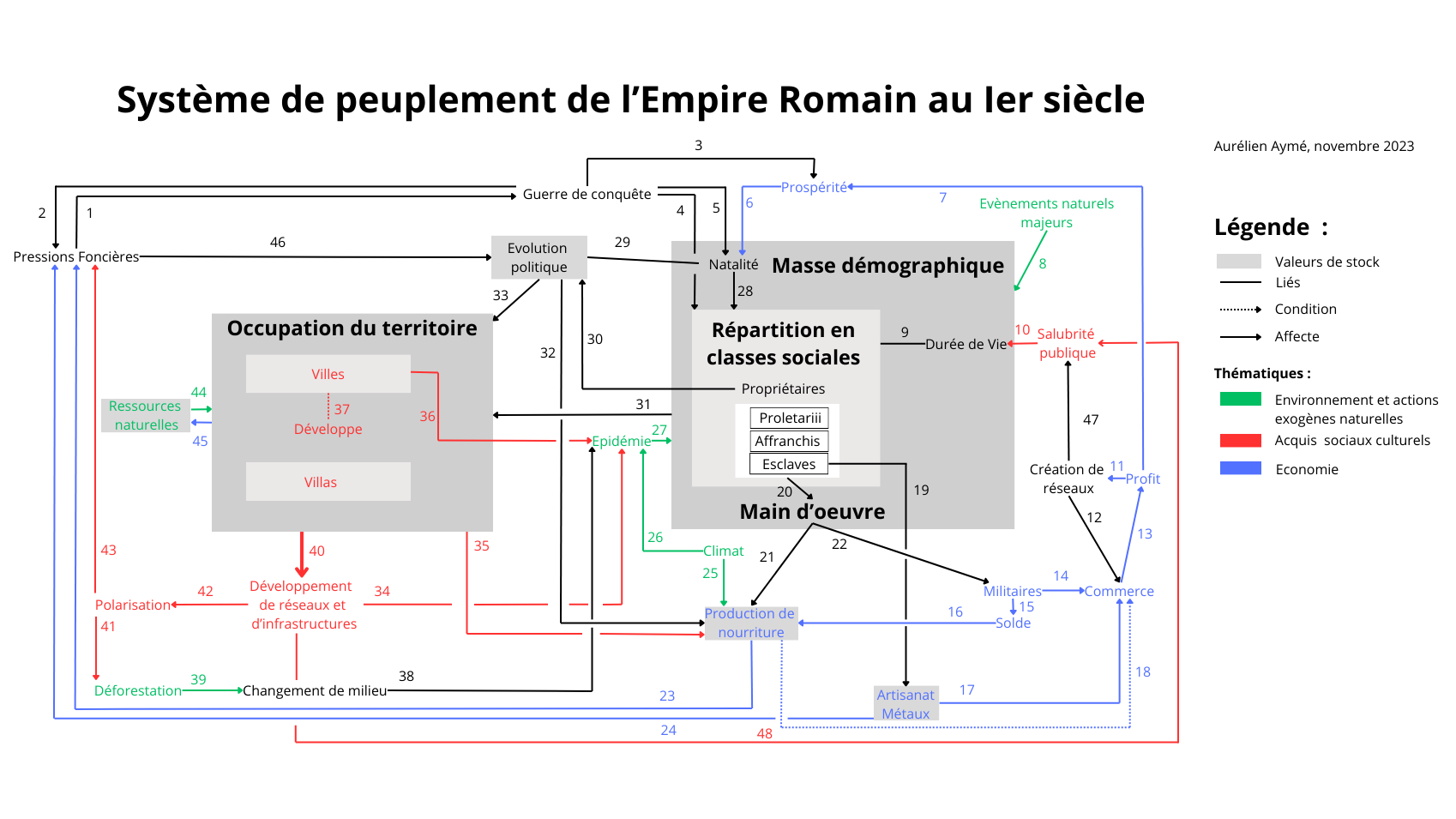

Description des numéros : ici

Ce diagramme sagittal s'inspire d'un fonctionnement général. Il n'est donc pas particulièrement exhaustif. Au cours de celui-ci sont appelées les différentes parties présentes par la suite. Il est induit par "acquis sociaux culturels" l'ensemble de ce que la civilisation produit qu'il s'agisse de biens matériels ou non, résistant au temps ou non.

Dans les lignes qui suivent, la masse démographique sera traitée en tant que conséquence de ce qui est produit par les facteurs gravitant autour. Une importance sera non seulement accordée aux conquêtes de Rome, au système d'occupation du territoire et donc aux infrastructures construites, mais aussi aux éléments exogènes affectant le système.

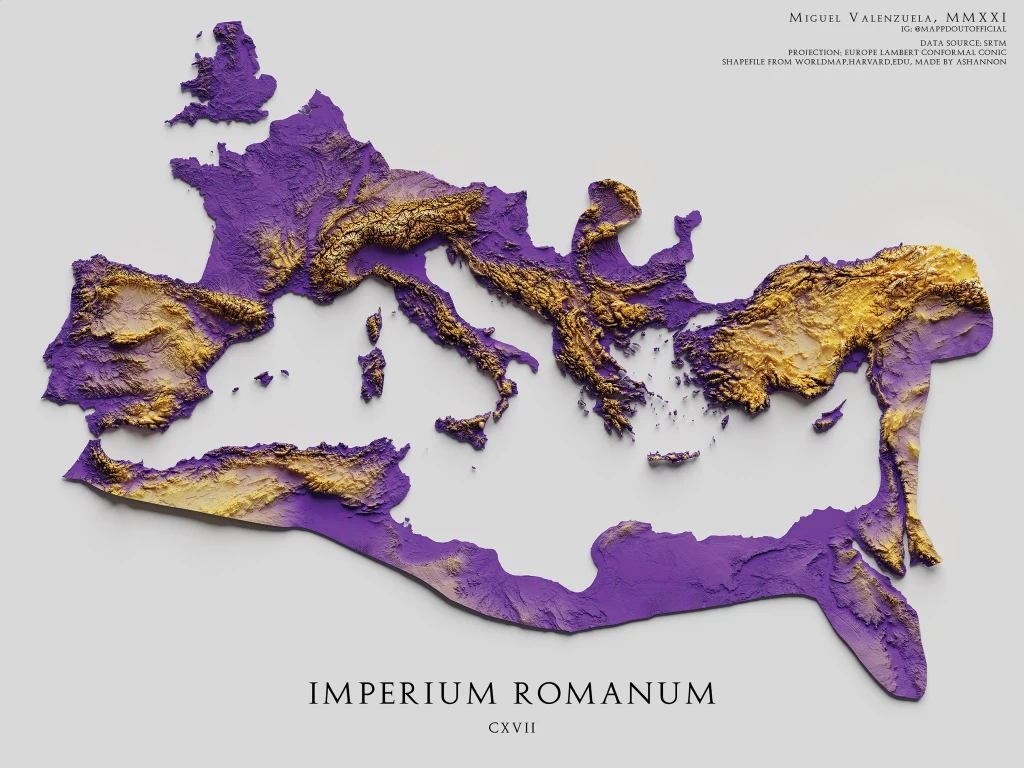

La Civilisation romaine s'est étendue dans un premier temps sur l'actuelle Italie, avant de conquérir la péninsule ibérique en passant par la côte méditerranéenne française. Il s'est par la suite emparé de la Grèce ainsi que de Carthage, avant de s'étendre sur la côte de l'actuelle Libye et dans les Balkans. Ensuite l'Anatolie, la Gaule et l'Egypte sont rattachées à Rome. L'Angleterre ainsi que la Dacie font partie des dernières provinces associées à l'Empire. Les principaux mouvements de conquêtes romains ont lieu jusqu'en 117 après JC.

Carte de l' Empire romain à son apogée en 117 CE, sous le règne de Trajan, Andrei Nacu, 2012

Les provinces sénatoriales sont des provinces intégrées à l'empire, gérées par un gouverneur et ne comptent pas d'armée sur place. Elles peuvent être catégorisées comme "pacifiées". L'Italie continentale est parfois aussi découpée en onze provinces nommées par un nombre romain allant de I à XI.

Les provinces impériales peuvent être considérées comme des provinces "tampons" ayant pour but de protéger un glacis qui est le cœur de l'Empire romain. Dans ces provinces sont stationnées des légions commandées par le gouverneur en charge de la région.

Les Etats clients sont des états assujettis à Rome n'ayant comme lien que l'intégration commerciale.

Note : Selon les auteurs la Mésopotamie et l'Assyrie sont considérées comme un Etat client.

Roke, 6 juin 2006, carte de l'Empire Romain en fonction de l'année SOURCE

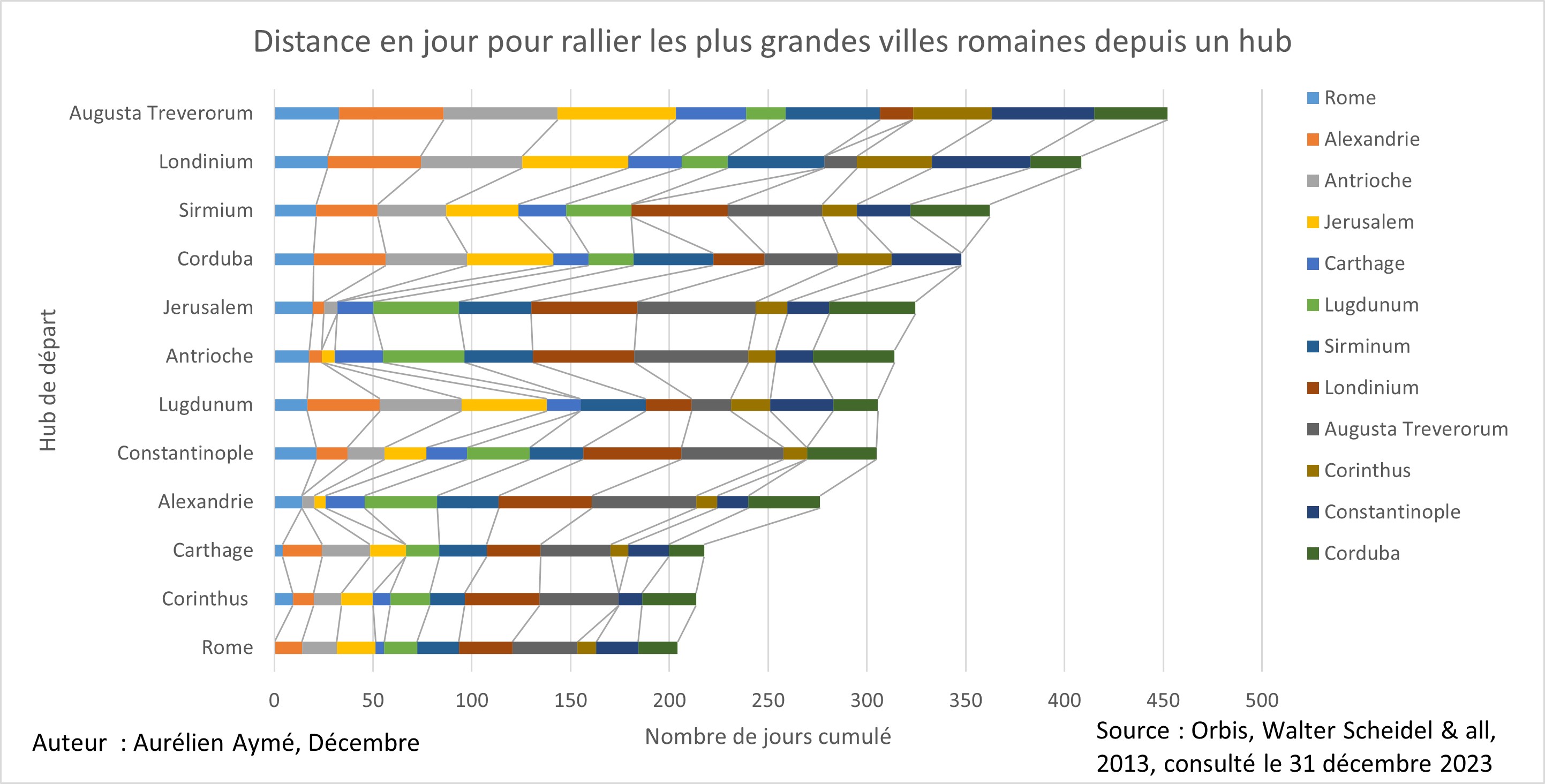

L'étendue de l'Empire étant de plus en plus importante, les distances sont accrues.

Les chiffres en détail : ici

Il s'agit donc pour l'Empire romain de contrôler de vastes provinces pouvant atteindre jusqu'à la moitié de la superficie de l'Espagne actuelle. De même les ordres mettant deux semaines pour arriver à Lyon, ou plus d'un mois pour effectuer un trajet de Rome jusqu'à l'actuel Luxembourg, explique la prise de puissance par de personnages affluents dans les provinces.

Avec ces deux facteurs, la gestion du territoire sur le modèle du régime républicain devient impossible en dehors de la seule ville de Rome.

La transition de régime politique est majoritairement possible grâce au contexte politique du moment, mais aussi à l'assise politique et militaire d'Auguste lors du passage de consul à empereur durant le Ier siècle av JC.

Le passage de la République à l'Empire est marqué par la prise de l'Egypte, la poussée dans les Balkans,... Ce qui assoit la capacité de l'Empereur en tant que chef des armées et crédibilise la montée en puissance d'un homme fort à la tête de cet état.

Image : Astérix chez les Helvètes,

René Goscinny & Albert Uderzo, 1970.

Alors que Rome s'étend de plus en plus durant les premières années de son existence, les extensions territoriales répondent dans un premier temps à des logiques démographiques (comme dans l'un des épisodes relaté par les différents tableaux sur l'enlèvement des Sabines), dans un deuxième temps à une logique de rivalité commerciale comme cela est visible avec les guerres puniques entre deux modèles fondés sur le commerce en mer Méditerranée.

Alors que Rome s'étend de plus en plus durant les premières années de son existence, les extensions territoriales répondent dans un premier temps à des logiques démographiques (comme dans l'un des épisodes relaté par les différents tableaux sur l'enlèvement des Sabines), dans un deuxième temps à une logique de rivalité commerciale comme cela est visible avec les guerres puniques entre deux modèles fondés sur le commerce en mer Méditerranée.

Par la suite le développement en Gaule et dans la péninsule Ibérique s'effectue sous le prisme du besoin de ressources premières, agricoles en Gaule et métalliques dans la péninsule Ibérique. La conquête de l'Egypte répond à une double logique, l'élimination d'un rival mais aussi la sécurisation du grenier à blé que proposent les rives du Nil.

Enfin les conquêtes tout au long des frontières montrent après la conquête des Balkans (ayant d'importantes ressources aurifères), une combinaison entre "sécurisation des frontières" et accroissement de la production.

Cette logique, mène au développement de routes commerciales structurées en réseau autour de la Méditerranée ce qui est connue comme "Mare Nostrum" (Notre Mer en français).

Cette représentation cartographique met en avant les tracés des routes commerciales. On voit ainsi apparaitre autour de la capitale romaine trois bras majeurs, l'un vers Constantinople, l'autre vers Alexandrie et le dernier vers la Narbonnaise. Les zones de dessertes depuis Rome traduisent aussi la puissance du déplacement maritime et fluvial : tous les couloirs sont amorcés par la topographie d'un fleuve quand ils ne sont pas dessinés totalement comme dans le cas du Nil ou du Rhône.

L'enlèvement des Sabines, Nicolas Poussin,

1637–1638, Musée du Louvre, Paris

Walter Scheidel, Orbis: the Stanford geospatial network model of the Roman world, mai 2015.

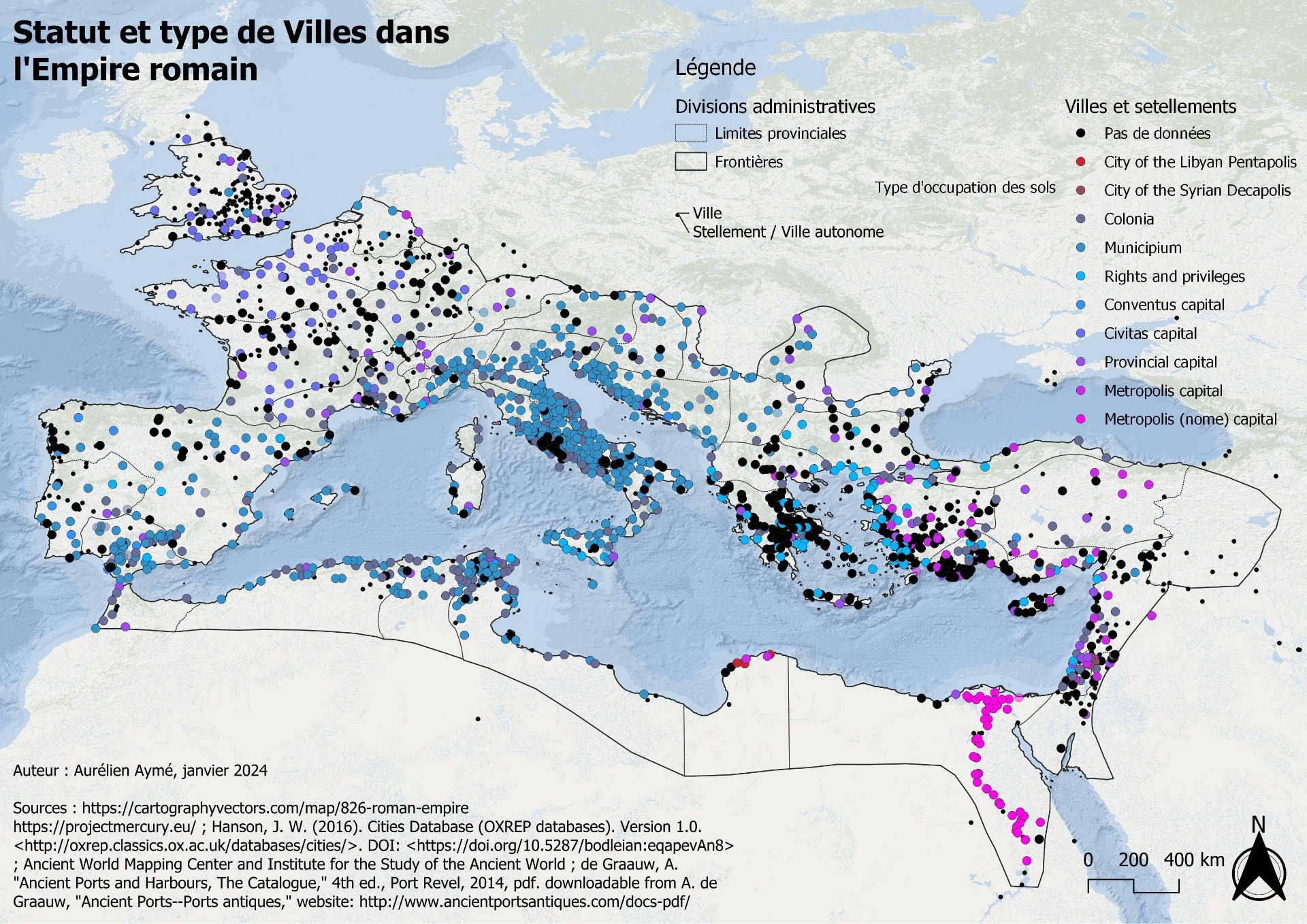

Comme le mentionne Le Roux Patrick dans son ouvrage L'Empire Romain parut en 2010, la présence de « Quatre-vingts millions d'habitants » est plus ou moins à attribuer à la conquête des villes plutôt qu'à la surface de l'Empire d' "environ 10 millions de km² , dont près de 3 millions occupés par la Méditerranée" . Ce qui s'applique selon lui dans la plupart du territoire où, "en Orient, la polis grecque avait marqué l’organisation territoriale de son empreinte ; elle prolongea son histoire sous les empereurs. En Occident, la res publica [la vie publique] inspira un modèle municipal multiforme lié à la diversité des statuts juridiques des communautés"

L'occupation de l'espace se catégorise sous deux formes pendant la civilisation romaine, les villes et les villae.

Les villae sont utilisées comme mode d'habitation et d'exploitation de l'espace. Elles sont principalement présentes de manières diffuses dans l'espace et sont dévouées à la production agricole. Les personnes qui y résident sont variées, allant du propriétaire terrien à l'esclave en passant par le proletarii.

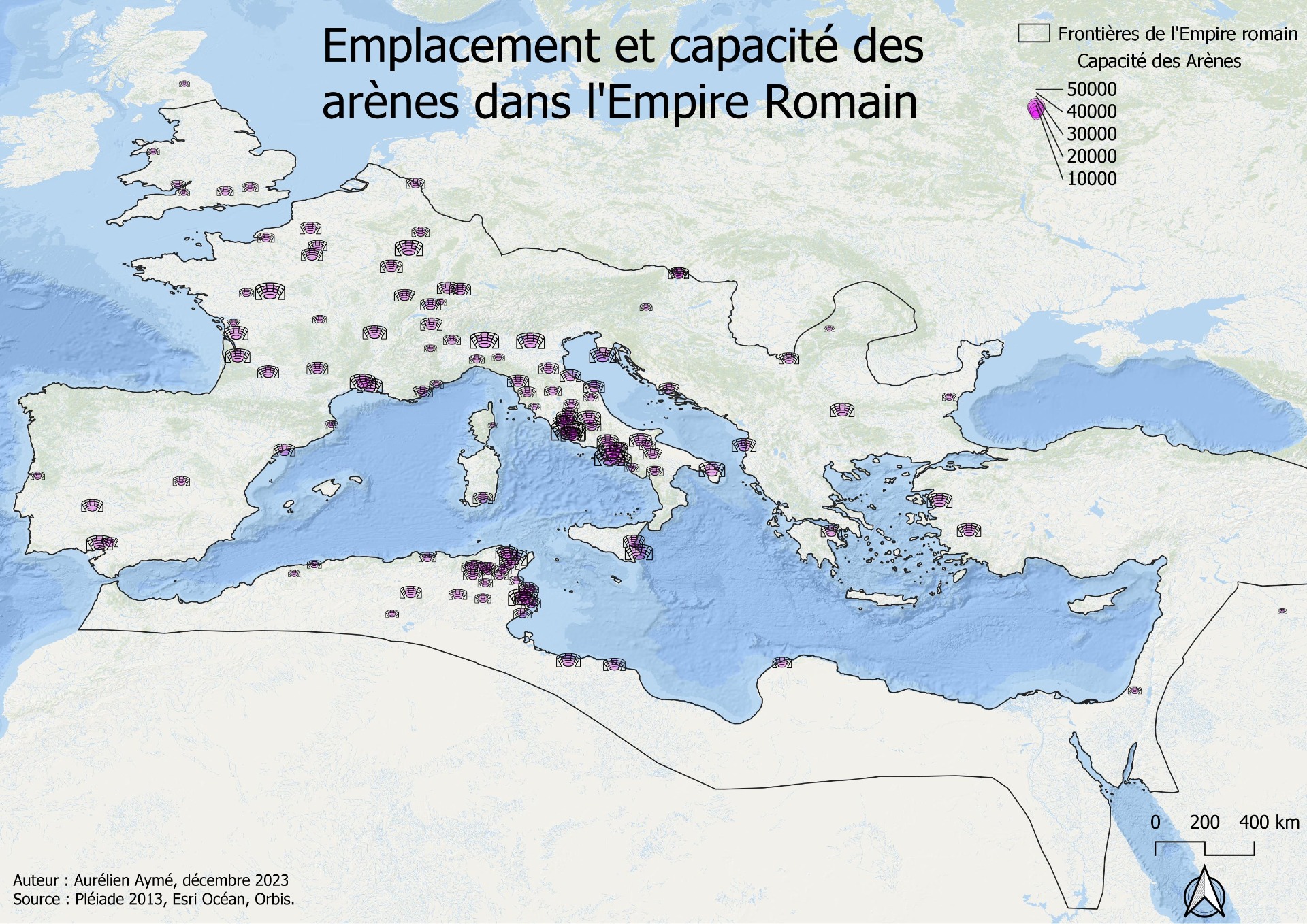

Les villes romaines se caractérisent par la présence de nombreux édifices. Ceux-ci participent à une forme de "polarisation antique" autour de grands centres. Afin d'alimenter ces grands centres en eau, nourriture, en loisir, la construction d'éléments tels que des aqueducs, thermes, arènes ou cirques, marchés, s'effectue dans les villes. C'est ainsi que l'on retrouve dans les plus grandes villes la présences de bâtiments informant sur la masse démographique. La carte ci-dessous permet notamment d'avoir un aperçu de la concentration des populations autour de Carthage ou encore sur la ligne de commerce traversant le sud-ouest de la France (carte interrogeable en cliquant dessus).

Un des cas les plus connus est celui de Nîmes ou l'on peut retrouver dans l'actuel centre ville les arènes, la Maison Carrée ou encore le temple de Diane,... Cette ville est aussi approvisionnée par un aqueduc pour satisfaire ses besoins en eau.

Un des cas les plus connus est celui de Nîmes ou l'on peut retrouver dans l'actuel centre ville les arènes, la Maison Carrée ou encore le temple de Diane,... Cette ville est aussi approvisionnée par un aqueduc pour satisfaire ses besoins en eau.

Il en est de même pour la ville d'Arles située plus à l'Est où l'on peut notamment recenser arènes, thermes, cirque, théâtre ainsi qu'un aqueduc l'alimentant.

Dans ces deux villes fluviales le commerce romain est pour beaucoup en ce qui concerne leur développement, engendrant l'apport de ces biens socio-culturels.

Par leurs besoins  croissants, ces deux villes ont nécessité un approvisionnement en eau plus important ce qui a offert la possibilité de la construction de deux aqueducs dont celui du Pont du Gard.

croissants, ces deux villes ont nécessité un approvisionnement en eau plus important ce qui a offert la possibilité de la construction de deux aqueducs dont celui du Pont du Gard.

En parallèle la volonté de développement du loisir (arènes, cirque) s'inscrit dans la doctrine " Du pain et des jeux" afin de pouvoir "maitriser" la population.

Image : Astérix et le bouclier Arverne,

René Goscinny & Albert Uderzo,1967

Sur les frontières sont aussi construites des fortifications. Celles-ci sont composées principalement de forts. Elles sont parfois complétées de murs. On retrouve ainsi un cumul de forts et murailles en Angleterre sur le mur d'Antonin, alors que dans le sud de la Tunisie actuelle et autour de Bagdad, sont principalement constituées de murs .

Ces protections frontalières se cumulent avec des frontières "naturelles" déjà présentes comme visible à l'ouest dans la continuité du mur d'Hadrien.

L'ensemble de ces fortifications forme des complexes de défense aux frontières, appelés Limes.

Les conquêtes romaines s'accompagnent de diverses assimilations qui se traduisent notamment au travers des différents statuts accordés aux villes conquises. Ainsi une large surreprésentation des "Civitas Capital" est visible en Italie contrairement aux autres provinces. De même la vallée du Nil est particulièrement unicolore.

Un regroupement de donnée est proposé par Harvard sous la forme d'un système d'information géographique en ligne afin de compiler les données sur l'empire romain jusqu'en 2013. Il condense des thématiques économiques, militaires, d'infrastructures,...

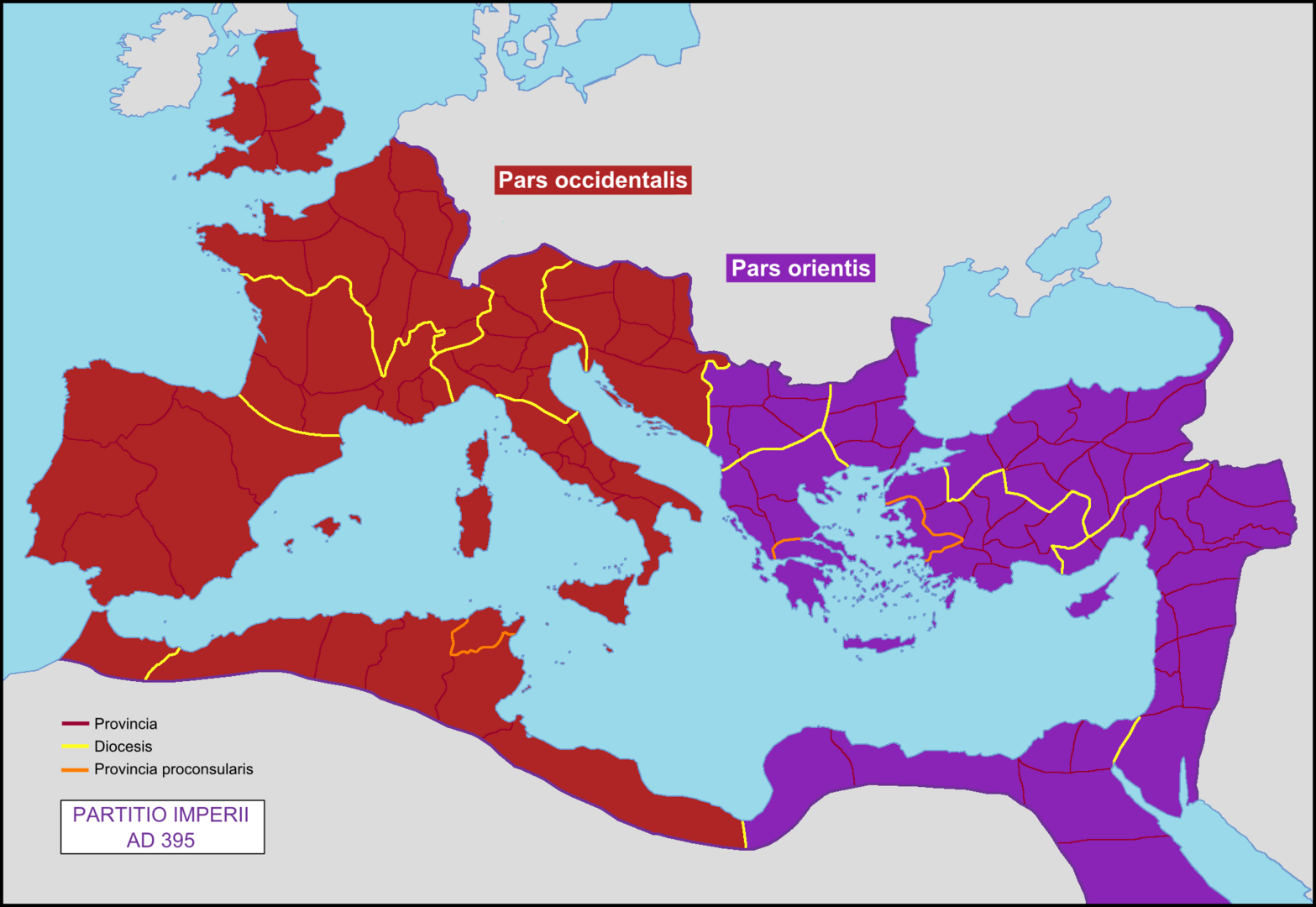

Durant le IVème siècle, l'Empire romain est divisé en deux, ce qui coupe les logiques de nœuds commerciaux montrées précédemment. C'est en partie ce qui explique le fait que l'Empire Romain d'Occident soit le premier à chuter. De même la réorientation des pôles d'échanges crée un deuxième pôle concurrent de Rome, Constantinople.

Wikipédia, 10 mars 2009, Mandrak,

consulté le 1er janvier 2024

Ces difficultés de gouvernances se traduisent aussi par une nouvelle réforme administrative avec la tentative de créations de coempereurs en capacité de mener sur le terrain les troupes.

Astérix et la Zizanie,

René Goscinny & Albert Uderzo, 1970

Après l'épidémie de variole de 169 sous Marc-Aurèle, une nouvelle épidémie se déclenche. A cela se cumulent des pressions sur les frontières.

Qui a tué l'Empire Romain, Fredéric Wilner, 2022, diffusé sur Arte en novembre 2022

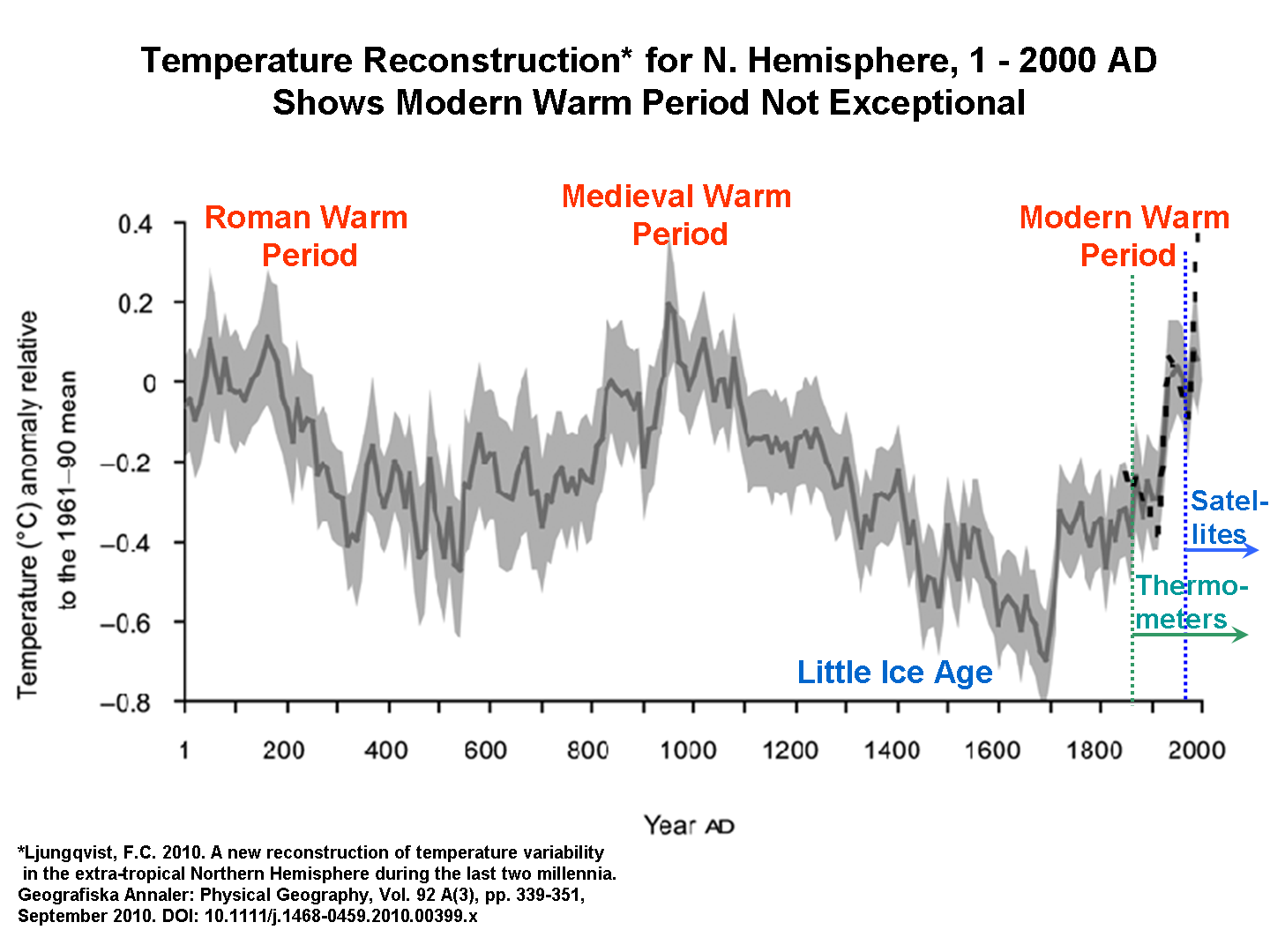

La chute des températures moyennes à partir de la moitié du IIème siècle après JC, observable dans le graphique à gauche, engendre de nombreux enjeux.

Dans un premier temps, les épidémies se développent plus facilement. Les populations se regroupent plus et leur diffusion des maladies est facilitée. La diminution des températures entraine par la suite deux fortes épidémies qui affectent fortement la masse démographique romaine, attaquant directement ses réserves militaires.

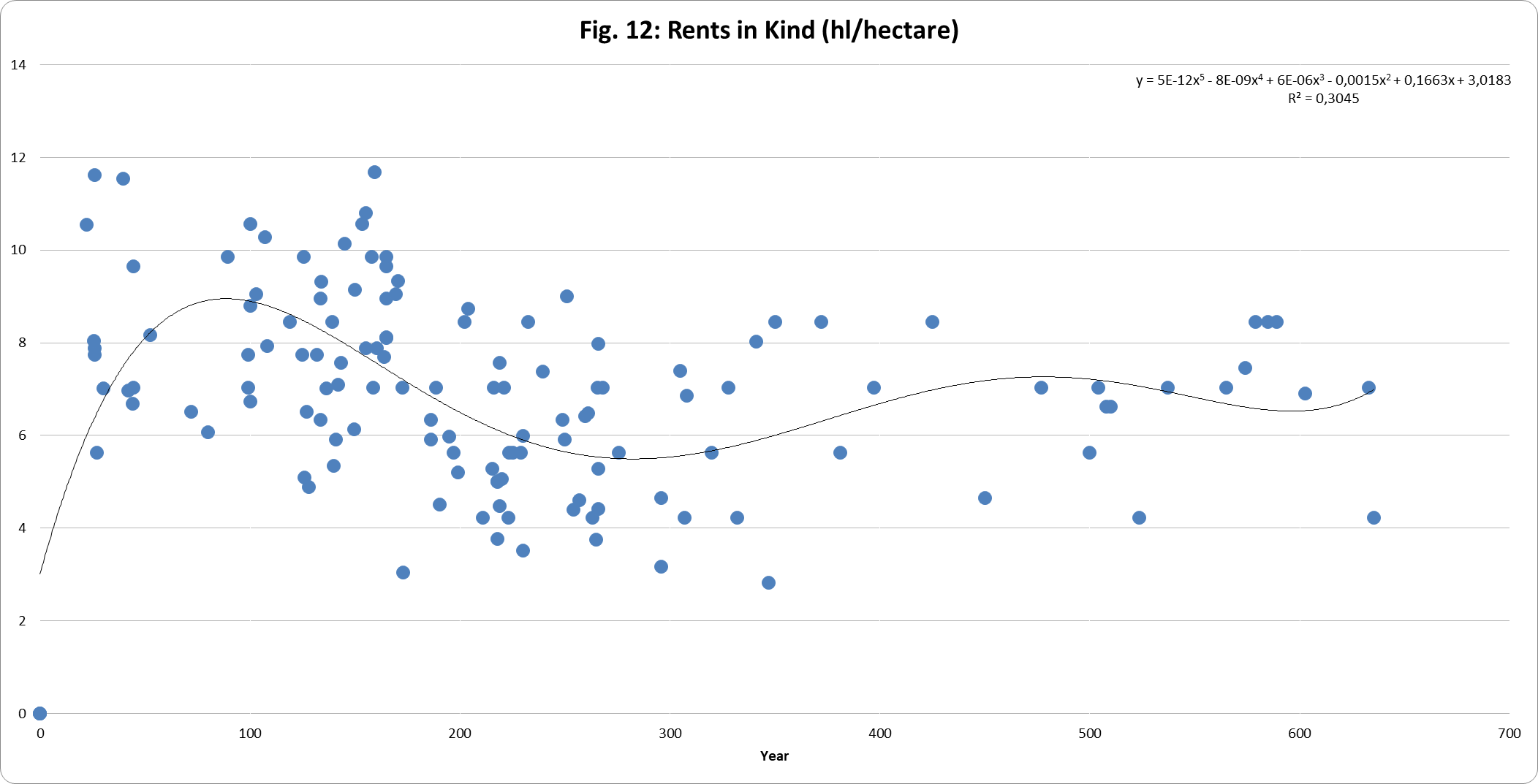

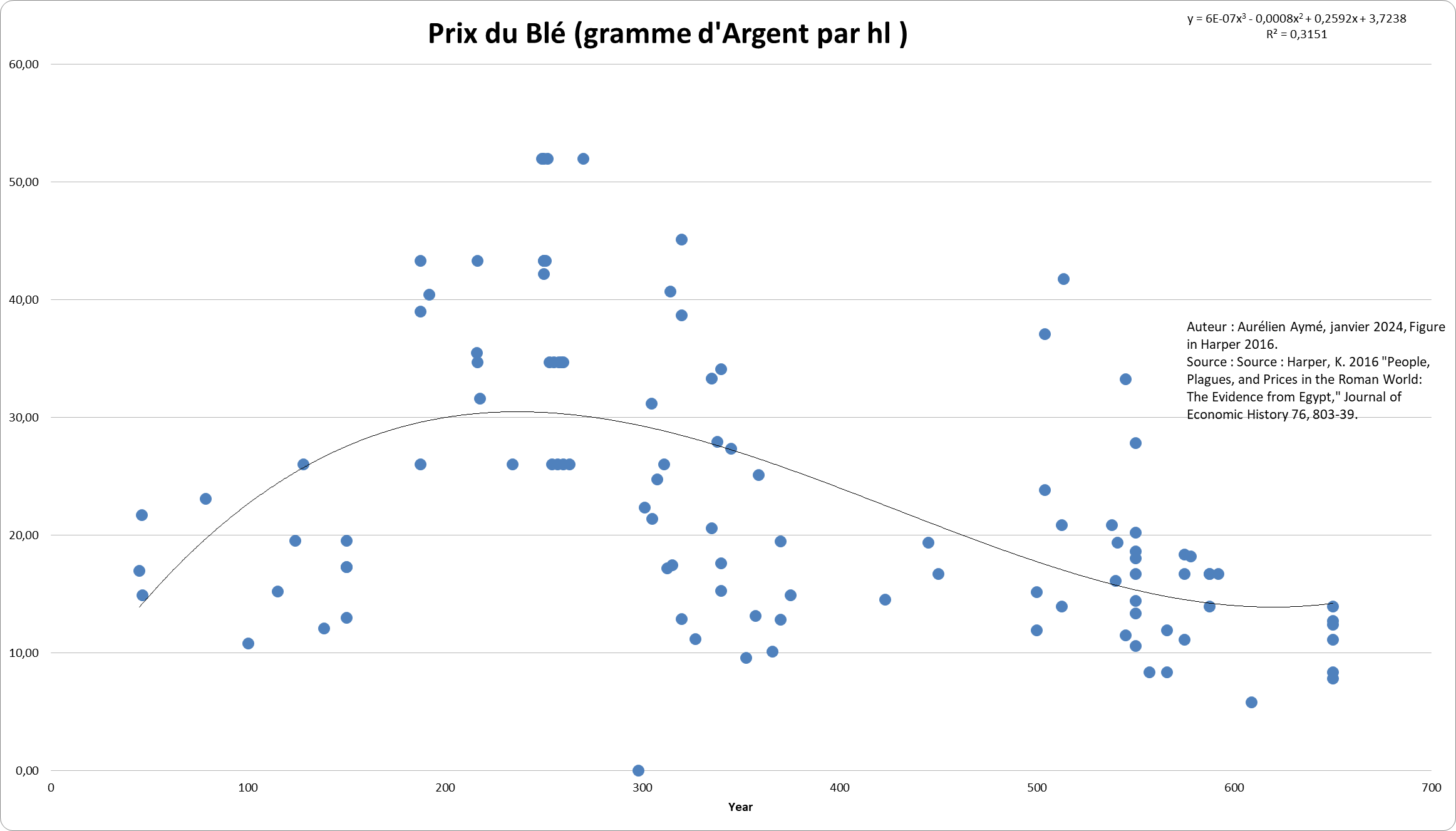

Deuxièmement, les cultures croissent moins vite avec la baisse des températures. Il s'agit donc d'une diminution de la production par hectare. Cela est visible dans les deux graphiques suivants concernant la région de l'Egypte romaine, alors le grenier à blé de Rome.

Harper, K. 2016 "People, Plagues, and Prices in the Roman World: The Evidence from Egypt," Journal of Economic History 76, 803-39.

L'Effondrement de l'Empire romain est donc dû à des facteurs multiples. Ils ne sont pas étrangers à la trilogie de Jared Diamond Guns, Germs and Steal ,1997. S'il s'agit en effet d'un développement permis par la technologie (le " steal" ) celle-ci s'affaiblit avec le temps. Il en est de même avec les logiques d'épidémies (" Germs "). Celles-ci ont touché l'Empire Romain et l'ont fortement diminué. Enfin les guerres ("Guns ") viennent finaliser la chute de l'Empire romain, avec la chute dans un premier temps de l'Empire Romain d'Occident au Vème siècle et le démembrement progressif de l'Empire Romain d'Orient puis de l'Empire Byzantin.

Lorsque l'on reprend également le premier schéma, on peut prendre en compte l'élément exogène climatique mais aussi un affaiblissement global des boucles de rétroaction positives sur la masse démographique comme cause de cette chute.

created with

Website Builder Software .